[평범한미디어 김미진 기자] 안전관리자 제도가 말썽이다. 노동자는 물론 그 근처를 지나가는 시민에게도 안전한 상황을 제공해야 하는 책무를 부여받은 사람이 바로 안전관리자다. 그러나 제도가 만들어진지 30년이 지났어도 안전관리자에겐 현장을 지도하고 감독할 권한이 없다. 독립성이 없다. 그래서 제구실을 할 리가 없고 광주 '학동 붕괴 참사' 등이 발생해도 제대로 된 처벌이 불가능한 것이다.

산업안전보건법은 일정 규모 인원 이상이 공사에 투입되면 그에 맞는 안전관리자를 두게끔 규정하고 있다. 지난 1981년 제정된 이후 꾸준히 개정돼왔지만 현행법상 시공사가 어떤 형태로 고용을 해야 하는지에 대한 기준은 정해져 있지 않다.

시공사 입장에서 안전관리자는 '돈이 새는 구멍'과 다름 없다. 그저 외면상 법을 지키기 위해 고용하는 존재이기 때문에 대다수 현장의 안전관리자들은 계약직이 대부분이다. 당연히 정규직이 아니기 때문에 회사 소속으로 인정되지 않는다. 안전관리자의 권한 부재는 여기에서 기인한다. 안전관리자 입장에서도 또 다른 일감 수주를 위해서는 시공사의 눈치를 볼 수밖에 없다.

안전관리자 수급에도 문제가 있다. 최근 정부가 안전관리자 선임 대상 공사를 확대하면서 안전관리자 수급 대란이 불가피해졌다. 수요는 있는데 공급량이 현저히 부족하다. 대한건설협회에 따르면 오는 2023년까지 5300여명의 안전관리자가 추가로 필요할 것으로 전망되나 현재 안전관리기술자 자격시험 등의 구조상 그때까지 배출할 수 있는 안전관리자는 1000명에 한정된다.

안전관리자 의무 배치에 따른 인건비가 전체 산업안전보건 관리비 수준에 육박한다는 것도 건설현장에 그들이 충분히 배치되지 못 하는 주요 원인들 중 하나다.

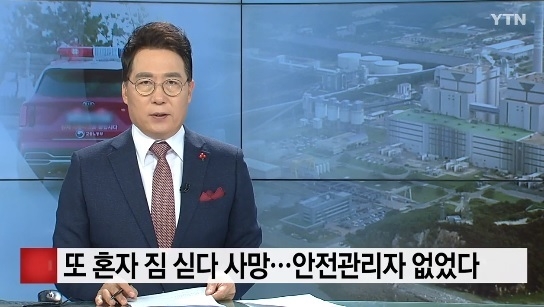

대전 관내 건설현장에서 안전관리자로 일하고 있는 A씨는 평범한미디어와의 통화에서 "안전관리자의 지위는 그냥 허울이다. 대부분의 안전관리자는 계약직이고 심하게는 공사 한 번에 수십명이 교체되기도 하는데 어떻게 현장의 안전관리가 제대로 돌아가겠냐"며 "안전관리자 정규직 채용이 절실하지만 그것도 쉽지 않다. 수주가 없으면 고정비가 올라가니까 정규직으로 채용하는 경우에는 안전관리업무 말고 다른 업무를 추가적으로 시킨다. 그러다 보면 산재 현장에 안전관리자가 없을 때가 많은 건 당연하다"고 귀띔해줬다.

안전관리자 제도가 튼실했다면 그들이 있어야 할 자리에, 있어야 할 순간에 있었다면 지금까지 일어난 수많은 산재 사고는 예방될 수도 있었다. 누군가는 목숨을 잃지 않았을 수도 있었다. 지금 당장 안전관리자 제도를 재점검해야 할 이유다.