[평범한미디어 김우리 기자]

이번 21대 국회의원 선거에선 단연 18세 유권자의 역사적인 첫 등장을 주목하고 있습니다. 선거일을 기준으로 18세가 되는 고등학교 3학년도 ‘선거권자’가 되기 때문인데요.

하지만 아직 학교는 학생들의 참정권을 보장하기 위한 최소한의 준비도 안 되어 있는 것 같아요. 오히려 학생들의 정치 참여를 금지 하는 학교들이 상당하거든요.

선거권과 함께 당연히 보장되어야 할 정치 참여 활동을 학교가 제한하고 있는 현실, 어긋나도 한참 어긋난 엇박자네요.

2020년 4월15일 제21대 국회의원선거에서부터 18세가 되면 투표를 할 수 있는 권리, 즉 선거권을 행사할 수 있습니다. 대한민국에서 약 50만명의 새내기 유권자가 등장한 거예요.

|

선거권 연령 기준 제21대 국회의원선거에서 선거권을 갖는 유권자는 2020년 4월15일까지 만 18세가 된 사람입니다. 즉, 2002년 4월16일 이전 출생자(4월16일 포함)는 투표에 참여할 수 있습니다. 2019년 12월27일 선거권 연령을 만 18세로 낮추는 ‘공직선거법’ 개정안이 통과되었기 때문입니다. |

그런데, 광주지역 절반이 넘는 고등학교가 ‘학생들의 정치활동을 일상적으로 억압하는 규정’을 두고 있다는 사실이 밝혀졌어요. 광주시교육청이 이미 지난 2월 전체 고등학교를 대상으로 공문(공직선거법 개정에 따른 학생생활규칙 개정 안내)을 보내기도 했지만, 현실은 제자리걸음이네요.

학벌없는사회를 위한 시민모임(이하 학벌없는사회)은 지난 6일 ‘광주시교육청은 학생의 정치활동을 보장하라(링크)’는 제목으로 보도자료를 내고 이같은 사실을 알렸습니다.

학교는 …

학벌없는사회를 위한 시민모임

시대적 흐름과 정책적 변화에 부응하기는커녕

학생 정치활동을 일상적으로 억압하는

규정을 유지하고 있다는 사실을 확인했다

학벌없는사회가 광주시 관내 고교 홈페이지에 게시된 학생생활규정을 수집·분석한 결과입니다.

|

– 전체 64개 고교 중 36개교(56.2%)가 정당 또는 정치 목적의 사회단체 가입 금지, 정치자금 기부 금지, 정치 활동 시 징계 등 금지활동 조항을 두고 있다.

|

살벌하게도 해당 규정을 어기면, 사회봉사를 명령하는 학교도 있고 퇴학처분을 규정한 곳까지 있다고 하네요.

청소년의 정치 참여를 확대한 공직선거법 개정은

우리 시대의 민주주의가 어디쯤 와 있는지,

학교의 어떤 변화로 이어져야 하는지

숙제를 던졌다

학벌없는사회를 위한 시민모임

이를 위해선 광주학생인권조례의 정치적 기본권을 확대하고, 청소년 참정권교육 활성화 등 민주시민교육 강화가 필요하다는 주장입니다. 무엇보다 학생인권조례 14조와 공직선거법 15조를 침해하는 학생생활규정이 발견될 시 교육당국의 단호한 지도 감독이 필요합니다.

유권자가 된 18세 청소년들에게는 정치 활동이 보장은 당연한 권리입니다.

|

학생인권조례 14조 |

|

공직선거법 제 15조에 따르면, 더불어 ‘선거관리위원회 정치관계법’운용 기준에 따르면, 정당에 입당하는 때에 18세 이상인 학생은 정당의 당원이 될 뿐 만 아니라 당직에 취임할 수 있고, 정당의 당원이 되어 당비를 납부하거나 후원회에 후원금을 기부하는 것은 가능하며, 후원금 기부의 고지·안내를 하는 것은 가능하다. |

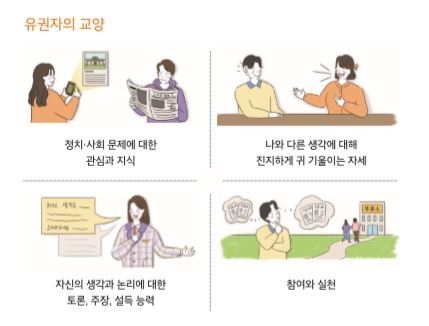

광주시교육청이 배포한 ’18세유권자선거교육교재’에서도 정치에 대한 관심과 참여는 적극적으로 권장되고 있답니다. ‘단지 이름만 유권자가 아니라 실질적인 권한을 행사하는 유권자로서 선거에 참여할 수 있기를 바랍니다’라고요.

교육청과 학교는

학벌없는사회를 위한 시민모임

반민주적이고 반인권적인

학교 규칙과 문화를 개혁하고

청소년들이 의사결정에서

주도적으로 참여할 수 있도록

권리를 확장해가야 한다

18세 선거권이 그 시작이기를 바랍니다. 그 끝은 청소년들이 온전한 선거권과 참정권을 보장받을 수 있을 때까지겠죠?